- ���ݒn�F

- �z�[����

- �a���T�C�g�}�b�v��

- ����������

- ����܂ł̒�������������

- ����܂ł̒��������̔w�i

����܂ł̒��������̔w�i

1987�N����2019�N�ɂ����Ă̓��{�~�ތ������̎�Ȓ��������́A���ەߌ~������(ICRW)��8���Ɋ�Â����ʋ��~�ޕߊl�����v��̗��ĂƎ��{�ł������i���\�Q�Ɓj�B

| �����v��* | �������ԁi�O�m(O)���͉���(C)) | ��v���I�̎�Ώێ�(�ڕW�N�ԕߊl����**) | IWC SC�ɂ�钲���v�揑�̐R��(P)�ƌ���(R) |

| ��ɊC�i�����A�씼���ċG�j | |||

| JARPA | 1987/88 - 2004/2005/O | �N���~���N�N�W�� (n=330) 1987/88 - 1994/95 �N���~���N�N�W�� (n=440) 1995/96 - 2004/05 |

P:1987*** R:1997,2006 |

| JARPA�U | 2005/06 - 2013/14/O | �N���~���N�N�W��(n=935),�i�K�X�N�W��(n=50),�U�g�E�N�W��(n=50) | P:2005;R:2014 |

| NEWREP-A | 2015/16 - 2018/19/O | �N���~���N�N�W��(n=333) | P:2015 |

| �@ | |||

| �k�������m(����(O)����щ���(C)) | |||

| JARPN | 1994 - 1999/O | �~���N�N�W��(n=100) | P:1994****

R:2000 |

| JARPN�U | 2000 - 2016/O,C | �~���N�N�W��(n=220),�j�^���N�W��(n=50),�C���V�N�W��(n=100),�}�b�R�E�N�W��(n=10) | P:2000,2002,2004

R:2009;2016 |

| NEWREP-NP | 2017 - 2019/O,C | �~���N�N�W��(n=170),�C���V�N�W��(n=134) | P:2017 |

*:JARPA: ��ɊC�~�ޕߊl�����BJARPA�U:������ɊC�~�ޕߊl�����BNEWREP-A:�V��ɊC�~�މȊw�����v��BJARPN:�k�������m�~�ޕߊl�����BJARPN�U:�����k�������m�~�ޕߊl�����BNEWREP-NP:�V�k�������m�~�މȊw�����v��B

**: ��Ă��ꂽ�ő�ߊl�����B

***: 1987�N�ȍ~�AJARPA�̒����v��͖��N��o���ꂽ�B

****: 1994�N�ȍ~�AJARPN�̒����v��͖��N��o���ꂽ�B

���{�̓��ʋ��~�ޕߊl�����v�撲���ړI�̂قƂ�ǂ́AIWC�̎����Ǘ������A���Ȃ킿1994�N�܂ł́u�V�����Ǘ������iNMP�j�v�ŁA���̌�́u����Ǘ������iRMP�j�v�̉��ŁA��^�~�ނ̎����]���ƊǗ��ɕK�v�ȃf�[�^�ƃT���v�����擾���邱�ƂɏW�����Ă����B����������A�����̌��������v���O�����̎�ȏœ_�́ARMP�̉��AI�v�b���œ��{�������̎����\�ȏ��ƕߌ~���s�����߂̏����Ƃ��Ċ֘A����f�[�^�Ə����擾���邱�Ƃł������B���̑��̖ړI�́A�Ⴆ�A���Ԍn�ɂ�����N�W���̖����⌒�N��Ԃ��������邱�Ƃɏœ_�Ă�ȂǁA��萶�Ԋw�I�Ȑ����̂��̂ł������B

�e���ʋ��~�ޕߊl�����v��̍����ƖړI�����悭�������邽�߂ɁA�����ł�NMP��RMP�ɂ��ĊȒP�ɐ�������B

IWC�̎����Ǘ�����

�V�����Ǘ�����NMP

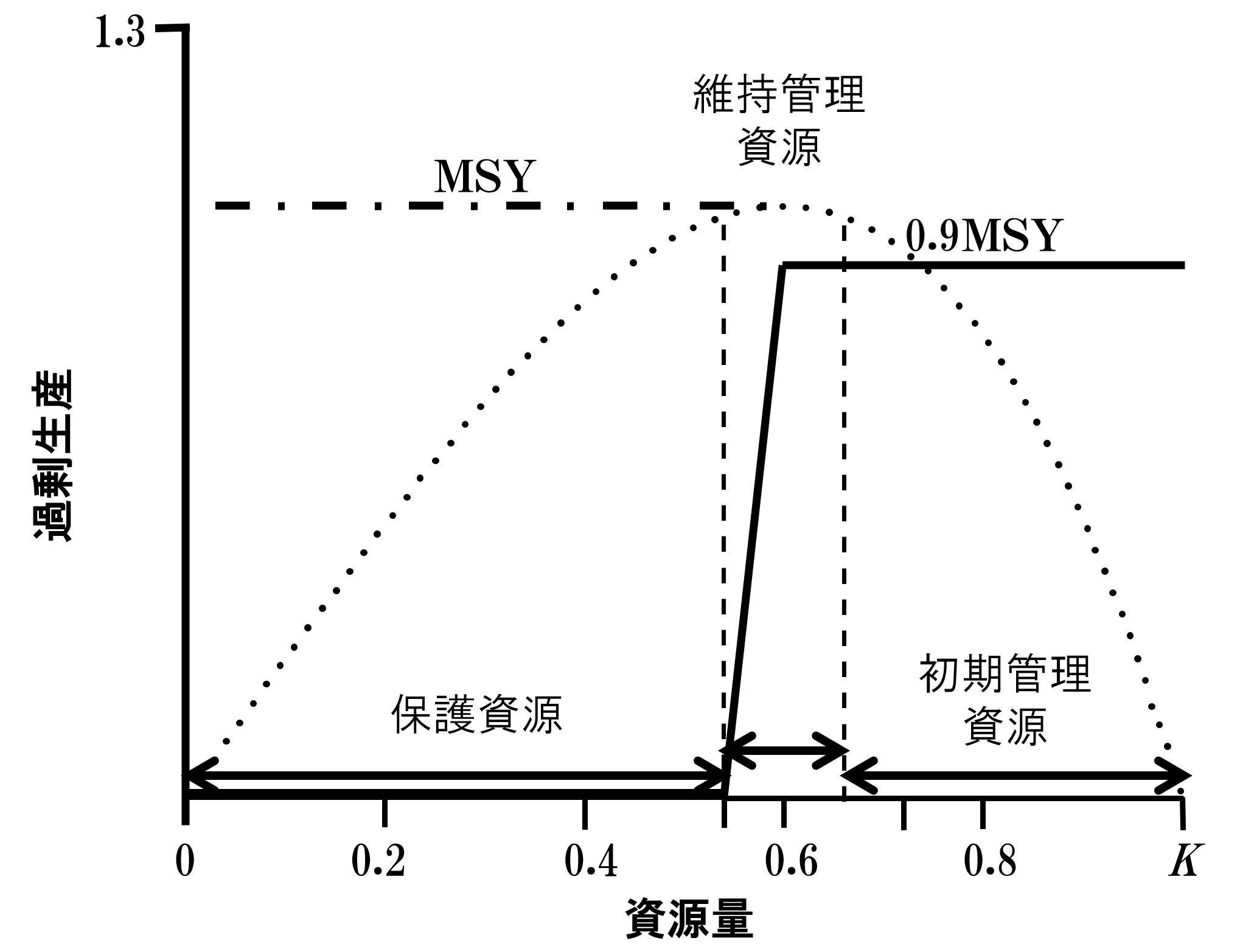

NMP�̓����g���A���ȑO��IWC���~�ގ����ނ��A�ߊl�����ʂ��Z�o���邽�߂̃V�X�e���ł������B1974�N��IWC�ō̑����ꂽNMP�́A��ɏ��������ƌ��݂̎����ʂ̐���l�A����эő�ێ����Y�ʁiMSY�j�̊T�O�Ɋ�Â��āA�~�ގ����ނ��A�ߊl�����ݒ肷�邽�߂̋K���ł������BMSY�̔w�i�ɂ��闝�_�́A�������\������̐�������Ύ����ʂ���������i�Ⴆ�ΔɐB����ɕK�v�Ȉ�̓�����̗��p�\�����������邽�߁j�A�Ƃ������̂ł���B���������āA���J�������Ɣ�r�����ꍇ�̊e�����K�͂ł́A���R���S�����������̕��������x�ߏ�ʂƂȂ�B���̉ߏ�ʂ́A�������������J���Ȃ�������ɋ߂������ɂ���Ƃ���Ⴂ�����ɂ��鎞�̗����̏ꍇ�A�Ⴍ�Ȃ�B�ő吶�Y�ʁiMSY�j�܂ő�������̂́A���̎����ʂ�50�`60��������ł���B���̐��Y�ʂ́A���_�I�ɁA�������͊������邱�ƂȂ��������ɕߊl�ł���ő�ߊl�ʂ������Ă���B

NMP�̂��Ƃł́A�~�ގ����́A�u�����Ǘ������v�A�u�ێ��Ǘ������v�A�u�ی쎑���v�̂R�̃J�e�S���[�ɕ��ނ���A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A���J�������̃��x���Ƃ̔�r�ɂ��̐����x���Ɋ�Â��Ă���BMSY��90���������Ɣ��f���ꂽ�����͕ی삳��A����ȊO�̎�������̕ߊl��MSY��90�����Ȃ��悤�ɂ��邱�ƂŁA���Ȃ��Ƃ����_��́A�����̎�����MSY�������܂Ō͊����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ��ꂽ�iPunt, AE and Donovan, GP. 2007. Developing management procedures that are robust to uncertainty: lesson from the International Whaling Commission. Journal of Marine Science 64 (4): 603-612�̉��}���Q�Ɓj�B

NMP�͗��_�I�ɂ͊Ǘ������P������̂ł��������A���̎��ۂ̎��{�́A���MSY�Ɩ��J���̎����ʐ��肪����ł��������߁A��肪�������B���̂悤�ȍ���́AMSY���Z�o����̂ɕK�v�Ȍ̐��̐���l��A���R���S���A�����n�N��A�����ʂȂǂ̐����j�p�����^�[�̐���l���\���ł͂Ȃ��������ƂɊW���Ă���B�����IWC��1982�N�Ƀ����g���A���������i�����͂��̖�3�N��j�����ۂ̍����̈ꕔ�ł���B

����Ǘ�����RMP

NMP�̎��{�ɔ�������F�����AIWC�̉Ȋw�ψ���iSC�j��1986�N������A�q�Q�N�W���ނ̏��ƕߌ~�̂��߂̎����\�ȕߊl�����𐄒肷��������J�����邱�ƂɎ��g�݁A�����w�I�ȃp�����^�[�����łȂ��A���݂���я����̎����ʐ���ɂ�����s�m�����̃��x�����l�������B1994�N��IWC�ō̑����ꂽ���A���ۂɎ��{����Ă��Ȃ��B���ʋ��ɂ��~�ޕߊl�����ł́ARMP�͏��Ȃ��Ƃ���̎�v�ȗv�f�A�ߊl���x�ʎZ�o�A���S���Y���iCLA�j�����{�V�~�����[�V���������iISTs�j����\�������Ƃ�����B

CLA�́A���C��ɊW�Ȃ��A�q�Q�N�W���̒P��̌Q�i�n�Q�j�ɑ�����S�ߊl�g���Z�o���邽�߂Ɏg���鐔�w�I�����ł���A���������āu��ʓI�v�ƌ����Ă���BNMP �̖��_���l�����A����2��ނ̏��݂̂�K�v����悤�ɐv�i�����ăR���s���[�^�[���f�����O�ɂ���ăe�X�g�j���ꂽ�B�i�P�j�̌Q���̌~�̓����i�܂ޓ��v�I�s�m�������j�̐���l�i�����ʐ���l�j��6�N�Ԋu�Œ���I�ɍ̏W����A����сi�Q�j�l�Ԋ����i��ɒ��ړI�ȕߊl�����A����ɂ������I�Ȏ��S��D���Փ˂ɂ�鎀�S�̉\�����܂ށj�ɂ�鎞�Ԍo�߂ɔ��������̐���B�ߋ��̏������̐���́A���j�I�L�^�̕s�m�������l���ɓ���Ă���A���݂̕ߊl���͐M���ł���Ɖ��肳��Ă���B���������āANMP�Ƃ͈قȂ�ARMP��CLA�̓N�W���̐����w�I�����l�f�[�^�̓���\���Ɉˑ����Ă��Ȃ��B

�������A���ɉa����V�̈ꕔ�̂ł́A�قȂ鐶���w�I�̌Q�̃N�W�������݂��邱�Ƃ�����B����͎�A�C�~�A���Ԃɂ���ĈقȂ�B���������āARMP�͕����̐����W�c�E�̌Q�����݂���ɂ�����s�m������]�����邽�߂�IST�A�v���[�`�𗘗p���Ă���BISTs�́A�e�W�c�̏��ƓI�ߊl�������Z�o������ۂ̓K�p�O�ɁA���܂��܂Ȃ����Ƃ��炵�����푶�݃V�i���I�ɂ�����ۑS�ڕW�������߂�CLA�̐��\��ۏ��邽�߂Ɏ��{�����R���s���[�^�[�V�~�����[�V�����ł���B�ߌ~�����͈͓̔����u�X���[���G���A�v�ƌĂ����̂ɕߊl������ݒ肵�A�ߊl�ʂ�͈͑S�̂ɍL���邱�ƂŁA����Ȃ���S�����B������B���������āA�����\���Ƃ��̂����Ƃ��炵���Ɋւ��鉼���́ARMP�v���Z�X�ɕs���ł���B�����n�N��A���R���S���AMSY���Ȃǂ̐����w�I�f�[�^�́AISTs�ɂ��s�m�����̕]���Ɋ�^����i�s�m������ጸ���邱�ƂŁA�ۑS�ڕW��B�����Ȃ��狖�e�ߊl�ʂ𑝂₷���Ƃ��ł���\��������j�B