南極海鯨類捕獲調査(JARPA)の概要

JARPAとは?

国際捕鯨委員会(IWC)は1982年に、鯨類資源に関する科学的知見が不確実だとして、1986年から商業捕鯨の一時停止措置(モラトリアム)を実施することを決定しました。 このモラトリアムは、鯨類資源に関する科学的知見の不確実性を理由に導入されました。 JARPAは、科学的データを蓄積し、この不確実性を取り除くために開始されました。 1987/88年から2年の予備調査を経て、2004/05年まで実施した16ヶ年に及ぶ鯨類調査であり、日本政府の許可と支持を受けて日本鯨類研究所が実施しました。

目的

目的1(1987年当初の目的)南半球産ミンククジラの資源管理を改善するための生物学的パラメターの推定。

この目的の当初の文言は、「南半球のミンククジラの資源管理に必要な生物学的パラメター」であった。しかし、IWCの科学委員会がNMPからRMPを管理の基礎とすることに焦点を絞ったため、この表現は「の改善に必要な」に改正された。

この目的は、異なる年齢群における自然死亡率と個体の性成熟年齢に関する生物学的パラメター(およびそれらの変化に関する知見)に関する追加情報が、NMPの下での(そしてその後ISTsを通じてRMPの下での)クロミンククジラの管理の不確実性を低減し、管理を改善することを期待して設定された。

目的2(1987年当初の目的)

南極海生態系における鯨類の役割の解明。

この大規模な目的は、南極海の生態系の性質と変化、特に鯨類に関する調査を開始するために設定された。南極海の生態系はダイナミックであり、ナンキョクオキアミは海産哺乳類を含むいくつかの捕食者の主要な餌であるため、その分布と存在量はこのダイナミズムの重要な原動力になっている。JARPAのこの目的は、クロミンククジラとその他の大型ヒゲクジラ類の資源量(およびその傾向)に関する情報と、クロミンククジラの摂餌および体の状態に関するデータの解析を通じて、南極海生態系に起こりうる変化を検討することであった。

目的3(1995年に追加された目的)

環境変化が鯨類資源に及ぼす影響の解明。

この広範囲な目的は、環境変化が鯨類に及ぼす影響に対するIWCの関心の高まりと、南極海の大型鯨類資源の保全に関連する調査の拡大に対応して追加された。

目的4(1996年に追加された目的)

資源管理を改善するための南半球産ミンククジラの系群構造の解明。

この目的は、生物学的な証拠に基づいて資源の地理的・時間的な境界を調査し、特にクロミンククジラが主要な対象種となる前に策定された既存のIWC南極海管理海区の境界線の妥当性を検討するため設定された。個体群構造の知見は、以下のデータを解釈するために不可欠である:(a)生物学的パラメターの推定、(b)資源量の推定および(c)RMPを適用するためのISTの策定と管理区域の定義。

調査海域と期間

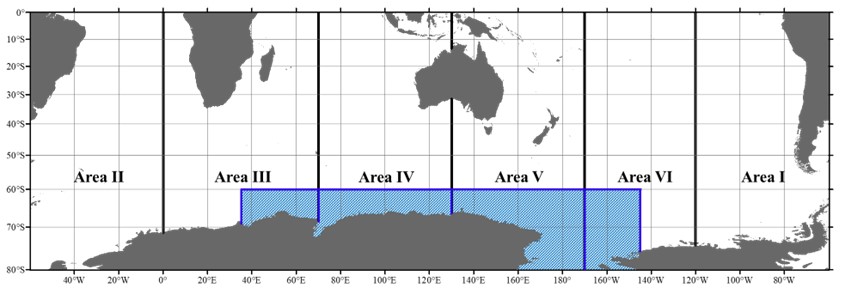

JARPAは2か年の実行可能性計画(予備調査)として1987/88年の南半球夏季に始まり、ICRがこれを成功とみなし、1989/90年から2004/05年までの合計18年間(実行可能性調査期間を含む)、常に南緯60度以南で実施された。 当初、JARPA は毎年IWCの管理区域IV区とV区を交互に調査していた(下図を参照)が、1995/96年からはIII区東部とVI区西部に拡大された。したがって、JARPAの調査が終了するまでの残りの数年、シーズンごとにIII区東部+IV区とV区西部+VI区を交互に実施された。この縦断的な拡大は、IV区とV区に複数の系群が存在することを示唆する系群構造分析の初期結果によるもので、系群の分布と系群を分ける境界線を調べることを可能にした。

標本実数と目標標本数・総探索距離・使用船舶

JARPAの年間標本実数と目標サンプル数・総探索距離・使用船舶は以下の表に示されている。

| 年度 | 調査海域 | 標本実数 (目標サンプル数) |

総探索距離(浬) | 使用船舶 |

| 1987/88(F) | IV区の一部 (105°E-115°E) | 273 (300+/- 10%) |

8,482.4 | 第3日新丸、第1京丸、第25利丸 |

| 1988/89(F) | V区の一部 (168°E-180°) | 241 (300+/- 10%) |

9,614.2 | 第3日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1989/90 | IV区 (70°E-130°E) | 330 (300+/- 10%) |

17,094.4 | 第3日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1990/91 | V区 (130°E-170°W) | 327 (300+/- 10%) |

14,759.9 | 第3日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1991/92 | IV区 (70°E-130°E) | 288 (300+/- 10%) |

18,204.5 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1992/93 | V区 (130°E-170°W) | 330 (300+/- 10%) |

13,492.3 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1993/94 | IV区 (70°E-130°E) | 330 (300+/- 10%) |

17,932.6 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1994/95 | V区 (130°E-170°W) | 330 (300+/- 10%) |

14,038.6 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1995/96 | III区東及びIV区東 (35°E-130°E) | 440 (400+/- 10%) |

21,455.5 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1996/97 | V区及びVI区西 (130°E-145°W) | 440 (400+/- 10%) |

17,755.6 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1997/98 | III区東及びIV区 (35°E-130°E) | 438 (400+/- 10%) |

21,598.4 | 日新丸、第1京丸、第25利丸、第18利丸 |

| 1998/99 | V区及びVI区西 (130°E-145°W) | 389 (400+/- 10%) |

7,494.0 | 日新丸、勇新丸、第1京丸、第25利丸 |

| 1999/2000 | III区東及びIV区 (35°E-130°E) | 439 (400+/- 10%) |

16,341.5 | 日新丸、勇新丸、第1京丸、第25利丸 |

| 2000/01 | V区及びVI区西 (130°E-145°W) | 440 (400+/- 10%) |

20,484.1 | 日新丸、勇新丸、第1京丸、第25利丸 |

| 2001/02 | III区東及びIV区 (35°E-130°E) | 440 (400+/- 10%) |

19,767.4 | 日新丸、勇新丸、第1京丸、第25利丸 |

| 2002/03 | V区及びVI区西 (130°E-145°W) | 440 (400+/- 10%) |

18,126.2 | 日新丸、勇新丸、第1京丸、第2勇新丸 |

| 2003/04 | III区東及びIV区 (35°E-130°E) | 440 (400+/- 10%) |

19,287.4 | 日新丸、勇新丸、第1京丸、第2勇新丸 |

| 2004/05 | V区及びVI区西 (130°E-145°W) | 440 (400+/- 10%) |

18,712.0 | 日新丸、勇新丸、第1京丸、第2勇新丸 |

F: 実行可能性調査。

JARPAの調査計画案と成果のレビュー

JARPA調査計画の原案は1987年にIWCの科学委員会に提出され(Doc. SC/39/4)、若干修正された計画書が特別間隔会合で全面的に検討された(Doc. SC/D87/1)。本格な調査計画(すなわち実施可能性調査の後)は1989年にIWCの科学委員会に提出され、審査された(Doc. SC/41/SHMi13)。その後の1990/91年から2004/05年までの計画については、IWCの科学委員会に毎年提出され、レビューされた。

調査計画案や調査結果の審査は、2008年以前に使われていた「旧審査手順」で行われた。この手順での調査計画と結果のレビューは、IWC科学委員会の年次会合中、またはすべての締約国の科学者や招待科学者が参加可能なレビュー会議やワークショップの間隔開催によって行われた。

以下の表は「旧審査手順」に基づく調査実施中(1997年)及び完了後(2006年)のJARPAの調査結果に対するIWC科学委員会によるレビューワークショップの概要を示している。

| JARPA | ||

| 1997 年(実施中) | 2006 (完了) | |

| 開催年月日 | 5月12-16日 | 12月4-8日 |

| 開催地 | 東京 | 東京 |

| 議長 | Steve Reilly (アメリカ) | Arne Bjorge (ノルウェー) |

| 招待参加者数 | 8名 | 13名 |

| 外国人参加者 | 11名 (アンティグア・バーブーダ、ドミニカ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、アメリカ) |

12名 (オーストラリア、ドイツ、グレナダ、アイスランド、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、セントルシア、アメリカ) |

| 日本代表団人数 | 16名 | 29名 |

| その他邦人科学者 | 7名 | 0 |

| IWC 事務局 | 1名 | 1名 |

| 一次資料数 | 23編* | 32編** |

| 参考文献 | IWC, 1998 pp377 | IWC, 2008 pp409 |

*: これら資料のうち、5編は外国人科学者が作成。

**: これら資料のうち、1編は外国人科学者が作成。

International Whaling Commission. 1998. Report of the Intersessional Working Group to Review Data and Results from Special Permit Research on Minke Whales in the Antarctic, Tokyo, 12-16 May 1997. Rep. int. Whal. Commn 48: 377-412.

International Whaling Commission. 2008. Report of the Intersessional Workshop to Review Data and Results from Special Permit Research on Minke Whales in the Antarctic. J. Cetacean Res. Manage. 10 (Suppl.): 409-445.

JARPAによって入手された包括的なサンプルとデータセットは纏められている(詳細はIWC, 2008, pp411を参照)。

JARPAは1987/88年と1988/89年の南半球夏季に予備調査として開始された。

本格的なJARPA調査は1989/90年からスタートし、1997年に中間レビューが行われ、2004/05年に完了した。

JARPAの主な調査目的は、生物学的パラメターの推定とクロミンククジラの系群構造であり、これは資源量データと合わせてIWC科学委員会の新管理方式(NMP)に必要なものであった。

その後、これは必要な情報とされなくなったが、実施シミュレーション実験(ISTs)を通じてIWC科学委員会の改定管理方式(RMS)を改善する上で重要なものとなった。

JARPAは、南極海生態系における鯨類の役割と、環境変化が鯨類に及ぼす影響という2つの調査研究目的も掲げていた。

JARPA調査の致死的サンプル数は、年間最大440頭のクロミンククジラであった。

その調査計画案と結果は、特設のワークショップおよび年次会合を通じてIWCの科学委員会によって検討・レビューされた。

JARPAはドワークミンククジラがクロミンククジラの亜種であることを明らかにした。

資料

・調査計画

・写真

・南極鯨類捕獲調査(JARPA) 低画質(553KB) 高画質(4.2MB)

・南極海鯨類捕獲調査の目指すもの. 藤瀬良弘. Biophilia 6(2). 2010.

・「南極海のクロミンククジラが痩せてきた 一つの解析結果発表に至るまで」 小西健志著. 鯨研通信445号. 2010/3.

・「南極ロス海生態系の開洋丸/JARPA共同フィールド調査の最前線報告と展望-「環境-餌生物-捕食者」の生態的関連アプローチを求めて-」 永延幹男著. 鯨研通信441号. 2009/3.

・「資源量推定法と南極海鯨類捕獲調査(JARPA)への適用」 袴田高志著. 鯨研通信439号. 2008/9.

・「IWC/JARPAレビュー報告」 藤瀨良弘著. 鯨研通信438号. 2008/6.

・「遺伝的解析に基づくナガスクジラの海洋間の系統関係」 後藤睦夫著. 鯨研通信434号. 2007/6.

・「今、南極海で何がおきているか」 藤瀨良弘著. 鯨研通信429号. 2006/3.

・「南極海鯨類捕獲調査(JARPA)における調査方法とその調査項目について」 西脇茂利著. 鯨研通信427号. 2005/9.

・「南極海鯨類捕獲調査(JARPA)における生物学的特性値の推定-特にクロミンククジラの性成熟年齢について-」 銭谷亮子著. 鯨研通信427号. 2005/9.

・「南極海産ミンククジラの精子と精巣機能」 茂越敏弘著. 鯨研通信410号. 2001/6.

・「1998/99年度南極海鯨類捕獲調査(JARPA)概要」 西脇茂利著. 鯨研通信405号. 2000/3.

・「計量魚探を用いた餌生物現存量調査の鯨類調査への導入について」 村瀬弘人著. 鯨研通信405号. 2000/3.

・「JARPA調査において採用されているランダムサンプリング法と今後の課題-より代表性のある標本の収集を目指して-」 藤瀨良弘著. 鯨研通信402号. 1999/6.

・「1996/97年及び1997/98年度鯨類捕獲調査(JARPA)概要」 西脇茂利著. 鯨研通信399号. 1998/9.

・「JARPA往復航海における南半球中低緯度鯨類目視調査の概要」 松岡耕二著. 鯨研通信397号. 1998/3.

・「南極海鯨類捕獲調査(JARPA調査)結果と今後の課題-JARPAレビュー会合報告-」鯨研通信396号. 1997/12.

・「ヒゲクジラ類、特に南半球産ミンククジラの食性と摂餌量について」 田村力著. 鯨研通信396号. 1997/12.

・「JARPAで採集した皮膚バイオプシー標本に基づくザトウクジラとシロナガスクジラに関する遺伝学的研究」 ルイス A. パステネ著. 鯨研通信394号. 1997/6.

・「1995/96年度南極海鯨類捕獲調査(JARPA)の航海報告(II)」 西脇茂利著. 鯨研通信392号. 1996/12.

・「1995/96年度南極海鯨類捕獲調査(JARPA)の航海報告(I)」 西脇茂利著. 鯨研通信391号. 1996/9.

・「南極海における鯨類捕獲調査活動の実際」 西脇茂利著. 鯨研通信388号. 1995/12.

・「南半球産ミンククジラの耳垢栓と年齢査定」 銭谷亮子著. 鯨研通信386号. 1995/7.

・「鯨類捕獲調査の経緯について」 長崎福三著. 鯨研通信373号. 1988/6.